徹底した学習システムで国立・難関私立大学を目指すコース

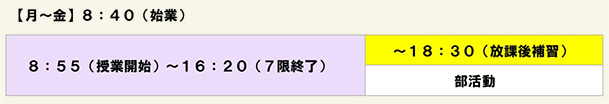

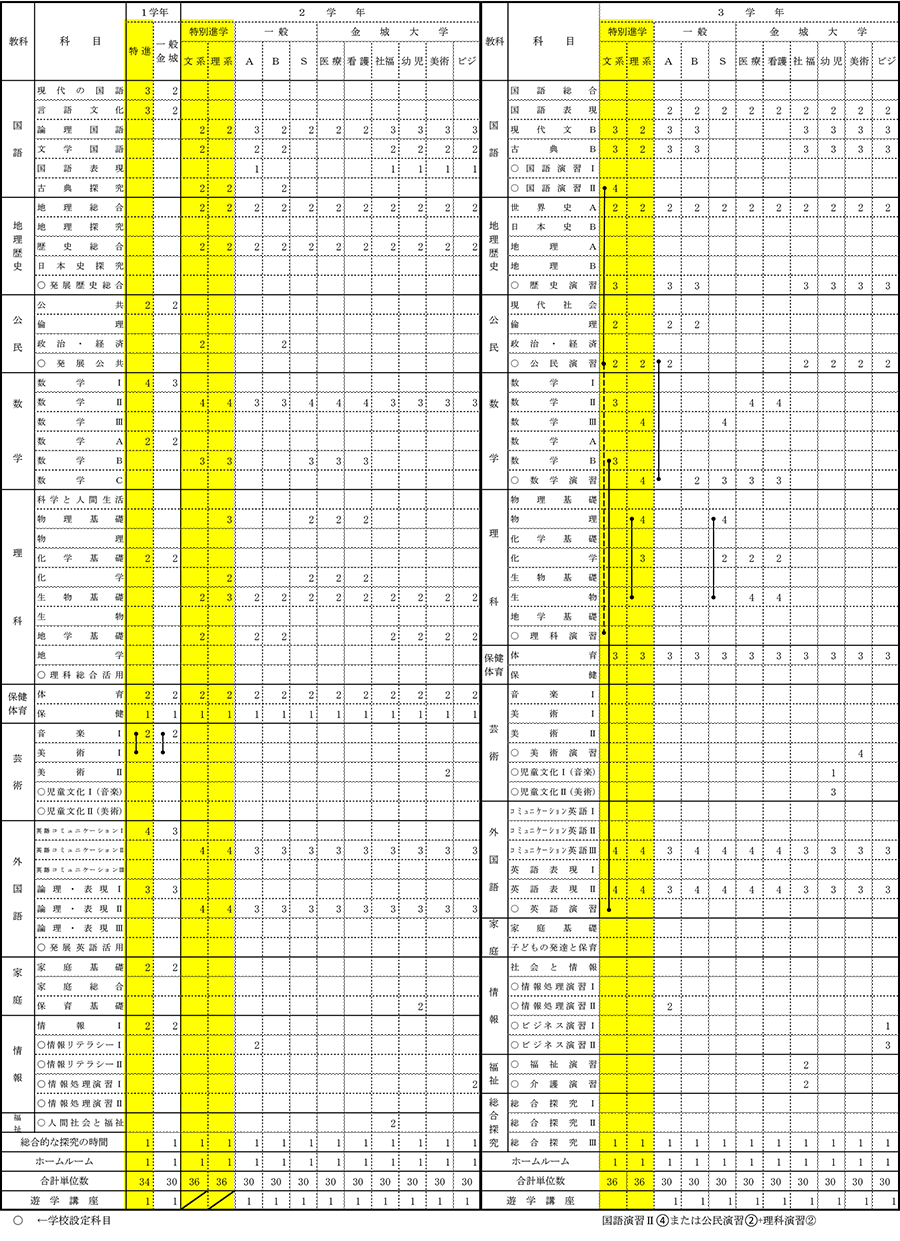

地元、金沢大学を始めとする国公立大学や難関私立大学への現役合格を目標とし、学力を向上させることに重点を置いたコースです。1年次から週4回の7限授業や放課後学習で受験教科の内容を深め、2・3年次は少人数習熟度別授業、遊学講座における受験講座の選択等、志望に応じた大学入試科目を中心に授業を展開しています。

地元、金沢大学を始めとする国公立大学や難関私立大学への現役合格を目標とし、学力を向上させることに重点を置いたコースです。1年次から週4回の7限授業や放課後学習で受験教科の内容を深め、2・3年次は少人数習熟度別授業、遊学講座における受験講座の選択等、志望に応じた大学入試科目を中心に授業を展開しています。

入試成績上位者には奨学金制度があります。

2年次より、文理混合1クラスで編成。習熟度別展開授業 (国・数・英)や少人数の選択授業(理・社)で密度の濃い授業を展開します。本人の強い意志があれば運動部との両立も可能。

主な合格実績

【令和6年度】

金沢大学(2)、福井大学、新潟大学、上越教育大学、山形大学、公立小松大学、鳥取環境大学

【令和5年度】

金沢大学(2)、横浜国立大学・公立小松大学(3)、福井県立大学

【令和4年度】

大阪公立大学、公立小松大学、法政大学、立命館大学、近畿大学

【令和3年度】

金沢大学(2)、富山大学、石川県立大学(2)、公立小松大学、富山県立大学、福知山公立大学

合格体験記

令和6年度卒業生

金沢大学 人間社会学域人文学類

私は金沢大学の人間社会学域人文学類をKUGS特別入試という受験方法で受験しました。KUGS特別入試とは「基礎的知識・技能を修得し,それらを活用して自ら課題を発見し,探究する能力を備えている人」,「将来に明確な目標を持っており,主体的に行動し,他者と協働しながら,自身の夢を実現しようとする強い意欲を持っている人」を受け入れて育成するために,志願者の能力・資質・意欲を多面的・総合的に評価する入試です。(金沢大学公式HPより引用)

私はこの入試を通じて自分の将来について深く考え直すことができました。以前の私は将来の夢がなく、親に金銭的な負担をあまりかけたくないという理由だけで地元の金沢大学に進学したいとしか考えておらず受験勉強にも身が入らない状態でした。しかし、この入試を受けるのに必要な探究活動やレポート、志望理由書の作成を通じて法務技官という夢を見つけ、そのために大学で何を学ぶべきかについて深める機会を得ることができました。その結果、金沢大学で自分の興味のある分野を研究されている教授がいらっしゃることを知り、この学校で学びたいと強く思うようになりました。

共通テストの対策としては主に過去問を解いていました。10年分を解き切り、その上で周回することを目指して3年の9月ごろから行っていました。共通テストでは複数の科目で幅広い知識が求められるので、知識に穴を作らないよう解いた内容はその日中に覚えることをイメージして演習を進めていました。また、英語の読むスピードを上げるために共通テストと同じ形式の問題を毎日1つは解いていました。問題演習を毎日の習慣に組み込んでいくことが無理なく勉強を続けるうえで必要なことだと思います。

最後に受験は人生の大きな節目の1つですが、結果だけが全てではなく、努力した過程や成長も大切な経験だと思います。自分の目標を明確にし、前向きに頑張ってください。

令和5年度卒業生

横浜国立大学 経営学部(サッカー部所属・2022年フットサル全国大会優勝メンバー)

私は受験を終えて、大事だと思うことが2つありました。

1つ目は、絶対にこの学校ではないといけないという理由を見つけることです。私が最初に横浜国立大学経営学部を志望した理由は、出願条件に達していたこと、レベルが高いこと、通える距離にあったこと、なんとなく経営学に興味を持っていたことなど明確な理由がなくあまり受験勉強に力が入っていませんでした。しかし大学について調べたり経営学を学んでいくうちに、自分が興味を持った分野を専門的に教えている教授がいたり、学生のみで主体的に活動しているサッカー部があったり、自然豊かな校舎があったりと多くの魅力があり絶対にこの学校に入りたいと思うようになりました。またここに入らないと大学生活が面白くなくなる、今までの努力が無駄になってしまうというような緊張感が出てきて自然と受験勉強に力を入れることができました。

2つ目は、一度達成すると決めた目標は最後まであきらめず、自分の持っている全ての力を注ぐということです。誰かに無理と言われてもそれを見返すために必死に勉強したり、ほかの大事なもの(友達、部活、推しなど)を我慢して受験勉強をすることが自信になり、本番で本領発揮することが出来ることに繋がるので大事だと思いました。

受験勉強では面接練習と小論文対策を行いました。

面接練習では聞かれそうな質問に答えるだけでなく想定していなかった質問に答えるということも沢山やりました。塾の先生や同じ大学を目指す友達同士で質疑応答の練習をし、想定していなかった質問を慌てずに答えることを繰り返し行ったことで、本番で今まで出なかった質問も慌てずに答えることが出来ました。

小論文対策は、本番でどのようなテーマが出題されるか分からないためパソコンや本などで様々な情報をインプットすることと、実践形式の問題を解くことを繰り返しました。そのおかげで本番は練習で対策したテーマが出題されたため落ち着いて小論文を書くことが出来ました。

最後にこれから受験をする生徒に伝えたいことは、まずは特進コースの日々の授業を大切にし、課題や小テストに真面目に取り組み、確かな学力を身に付けること。そして受験勉強は早めに始めた方がいいということです。私は3年の7月から学校推薦型選抜の受験勉強を始め、試験が12月で半年ぐらいしか時間がありませんでしたが、早い段階から受験勉強を始めればもっと余裕を持って勉強をすることが出来たと感じたのでこれから受験を控えている人はできるだけ早めからスタートすることがいいと思います。

あとは最後の最後まで自分を信じてやりきるだけです!

令和3年度卒業生

金沢大学 理工学域

私が金沢大学を目指した理由は、国公立大学は親の経済的な負担が少ないことと、周りの人から金沢大学への進学を勧められたからです。

本格的に受験勉強を始めたのは高校3年生の夏頃からでした。数学は1、2年生のうちにある程度基礎固めができていたので、青チャートや二次試験対策用の問題集を中心に勉強をしていました。また、英語はターゲットを使って英単語を覚えました。通学中や休み時間などの隙間時間を英単語の暗記時間にすることで、効率よく覚えることができました。まとまった時間があるときは、とにかくたくさんの長文を読み、速読力を上げるようにしました。物理は、まず物理のターゲットを使って基礎固めを行い、良問の風を使って難しい問題にも対応できるように勉強しました。その他の国語、社会、化学に関しては、共通テストだけの科目なので、共通テスト本番で5、6割得点できるように基礎的なことを中心に対策しました。また、生活面では、風邪をひかないように体調管理を徹底していました。

3年生の夏頃までに、すべての科目の基礎固めをしておくと、夏以降の受験勉強がスムーズに進めることができるようになります。注意することとしては、理系の人は理科の勉強を怠ると受験本番で大変な目に合うので、1、2年のうちから余裕をもって学習を進めておく方がいいです。また、長期的な計画を立てることはとても重要です。計画がはっきりしていると落ち着いて学習に取り組むことができました。

最後に、受験は最後の最後まで何が起きるかわかりません。みなさんも諦めずに志望校合格に向けて頑張ってください。

公立小松大学 国際文化交流学部 国際文化交流学科

私は外国語能力を身につけ、国際的な視点から石川県の観光業・産業の振興に貢献したいと思い、公立小松大学の国際文化交流学部を志望しました。

公立小松大学に入学するために頑張ったことは二つあります。第一に、勉強です。私は大学進学を目標に三年間特別進学コースで勉強に勤しんできました。一、二年次は基礎知識の習得に力を入れ、定期試験や模擬試験に向けた勉強に取り組みました。また、大学進学のうえで有利になる英語検定を受け、二年次までに英語検定二級を取得しました。三年次は具体的な志望大学が決まり、その大学の受験科目に合わせて勉強のスケジュールを組みました。私の志望した公立小松大学は英語の配点が高かったため英語はほかの科目よりも勉強時間を確保しました。私は英単語帳を使って暗記するよりも英文を読んでいくなかで単語のイメージを掴むほうが頭に入りやすかったので、授業で扱われた英文や模擬試験などの英文を何度も読みました。このおかげで、英単語を覚えられるだけでなく、長文の英語を読むことにも慣れることができました。

次に、 情報収集です。公立小松大学の一般推薦では共通テスト三科目に加え、面接と小論文がありました。私はこれらに取り組むうえで世界の動向についての知識量が不足していると感じ、テレビや新聞紙、スマートフォン、人との会話を通じて情報を集めました。そして、集めるだけでなく発生している問題に対する解決方法や行われている事柄がどのようなメリットとデメリットを生むのかなどを自分なりに考え、思考能力を鍛えました。面接や小論文のネタにもなりますし、柔軟な思考能力をもっていると小論文の題材や面接の質問内容に対して臨機応変に答えを述べることができました。以上の理由から、私は大学受験の対策として主に勉強と情報収集に取り組みました。

大学受験や就職活動では学校の勉強だけではまかなえないこともあります。そのため、自分の志望する大学や就職先に合わせた対策をし、進学後や就職後は自分のやりたいと思えることができるように頑張ってください。

令和元年度卒業生

富山大学 経済学部

僕が大学受験において大切であると考えている能力の中で最も大切だと考えているのは、PDCAサイクルに基づいて適切に行動できる能力だと思います。PDCAサイクルとは、PLAN(計画)、DO(実行)、CHECK(評価)そしてACTION(改善)の意味で、この4つの段階を踏まえて毎回行動するために、「サイクル」と呼ばれています。

なぜPDCAサイクルが大切なのかというと、勉強時間に無駄を作らないことが合格への近道だと考えているからです。例えば、50ページ分の英単語を覚えるという計画を立て、暗記するという行動に移してみます。次に、50ページ分の英単語をアウトプットします。これが評価の段階です。最後に、覚えることができなかったものを見直して改善します。実は、この評価改善の段階が最も大切で、これを適切に行うことができなければ、周期の最初である計画に繋がりません。

僕が受験校を第3志望である富山大学に落とすことになったのは、このPDCAサイクルを計画的にできなかったからだと思っています。頭の中ではわかっているつもりでも、本番でその知識を頭の中から引き出すことができなければ、何の意味もありません。勉強して身に着けた力を本番で発揮するためには、これまで述べてきたPDCAサイクルを意識して行動することが最も有効だと考えています。

僕がこれまで述べてきたことは、様々な勉強法の一例に過ぎません。自分にとってベストマッチな勉強法というのは、自分でやってみて見つけるしかないと思います。参考書なども、自分で本屋に行っていろいろと目を通して探すしかないと思います。

高校3年間は、自分の将来を考える上で一番大切な時間だと思います。高校生の時は、進路についてどんなに迷ってもいいと思います。少なくとも、遊学館の先生方は生徒一人一人の進路相談に対して真摯に向き合ってくれます。僕は、これが遊学館高校の一番の長所だと考えています。高校生活とは、自分が決めた目標に向かって自分が実行しやすいように作り上げていく物語だと考えています。

地元、金沢大学を始めとする国公立大学や難関私立大学への現役合格を目標とし、学力を向上させることに重点を置いたコースです。1年次から週4回の7限授業や放課後学習で受験教科の内容を深め、2・3年次は少人数習熟度別授業、遊学講座における受験講座の選択等、志望に応じた大学入試科目を中心に授業を展開しています。

地元、金沢大学を始めとする国公立大学や難関私立大学への現役合格を目標とし、学力を向上させることに重点を置いたコースです。1年次から週4回の7限授業や放課後学習で受験教科の内容を深め、2・3年次は少人数習熟度別授業、遊学講座における受験講座の選択等、志望に応じた大学入試科目を中心に授業を展開しています。